那么大熊猫是怎样变成食肉目中罕有的素食者的呢?

其实,动物的食性是经常充满弹性的。大熊猫的所属的熊科动物和亲戚浣熊科动物都有庞杂的食谱,虽然它们都生着一口标准的“肉食牙”,在动物性食物缺乏和其他食物来源充足的时候,这些胖嘟嘟的家伙会毫不犹豫转换食谱,所以我们会看到掰玉米的熊瞎子(亚洲黑熊 Ursus thibetanus)和在城市垃圾箱里讨生活的浣熊。 目前发现的最早的大熊猫的祖先——800多万年前的禄丰始熊猫 Ailurarctos lufengensis的牙齿化石告诉我们,这是一种“广食性”的,体形类似狐狸的动物,不过它的菜单中还罕见植物,因为它的臼齿小而且平滑,还不能有效磨碎粗糙的植物纤维。那时候始熊猫生活在相当于现在整个东亚中南部的温暖湿润的中低纬度林地,这里食物充足生活安逸。不久,冰期来临,原本广袤的温带和亚热带森林面积迅速缩小,退缩到现在广西云南贵州和中南半岛一隅。不仅仅是生存空间变小了,始熊猫还面临强悍的竞争者——那些原本生活在北方的广食性动物们也被严寒驱赶到了始熊猫的地域。

面临这双重压力,始熊猫必须做出选择,要么变得更加强悍,要么寻找新的生存之道。后者是一条“捷径”,因为无论地球的哪个角落,食谱庞杂的广食性动物都是“全能战士”,广食性动物碰在一起,将会展开全面的竞争。而转换菜单,就可以避免这种竞争。于是,我们看到200万年前的小种大熊猫 Ailuropoda microta——这是一种体形如胖狗的动物,已经拥有了粗糙宽大的臼齿,这是食草的标志。 食草的代价也是巨大的,相比肉食,植物性食物营养匮乏,特别是这个才换了菜单的家伙还没有来得及演化出一套适应植物的消化系统。于是为了满足生存需要,它们必须不停的吃,我们无法目睹小种大熊猫的生活,不过现存的大熊猫一天要花费12-18个小时进食,吃掉12-38千克的竹子。同时,它们的身体变得更加庞大和近似球形,因为这样可以降低身体散热产生的损失。

【200万年前的小种大熊猫(Ailuropoda microta)头骨,可见它已经具有了类似草食动物的宽大的臼齿。】

100万年前,秦岭和云贵高原都隆起了,这阻挡了来自西北寒冷的风,同时这一时期,全球气温也变得温暖起来。森林再度向北延伸,大熊猫的祖先又得到了充足的生活空间。这时小种大熊猫已经被一种体形比现存大熊猫更大的巴氏大熊猫 Ailuropoda baconi代替。 从牙齿来看,巴氏大熊猫已经十分接近现存的大熊猫,它们的臼齿都具备了宽大于长的“舌侧齿带”和多结节咀嚼面,几乎是彻底的食草动物。这一时期也是熊猫史上最繁盛的一段,现在的华北、华中和华南都可以见到巴氏大熊猫的痕迹,几乎在这一时期所有的猿人化石附近都可以找到巴氏大熊猫的化石。

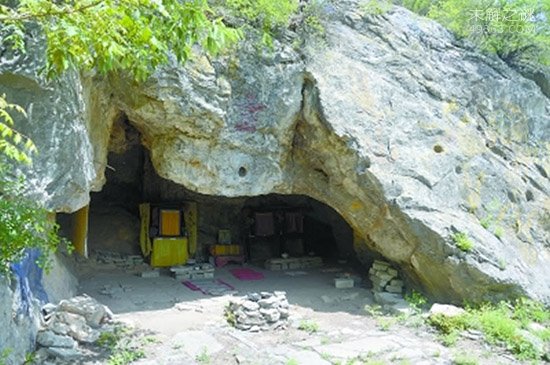

好景不长,一万年前,又一次小规模的冰期到来,巴氏大熊猫重新退回南方山岭遮蔽的温暖峡谷之中。更不幸的是,这一时期,人类繁荣起来。人类是地球上出现过的最广食性的动物之一,上至飞禽走兽,下至树皮草根,人类无一不食。此时巴氏大熊猫已经演化成现今的大熊猫,而且体形开始变小,这往往是物种衰落的先兆。温顺的大熊猫和北方的猛犸象以及新西兰的恐鸟一样,这些本已走向衰落的物种在人类弓箭陷阱和镰刀耕犁的逼迫下,要么灭绝,要么即将灭绝。 2000年前,大熊猫在我国的河南、湖北、湖南、贵州和云南五省还可以见到,那时候人们叫它“貔貅”、“ 貘”、“ 驺虞”。而今天,除了陕西南部、四川北部和西部面积不到6000平方千米的隐秘山岭中还有1000多只野生大熊猫,我们只能在动物园见到那些被“驯化”的国宝。

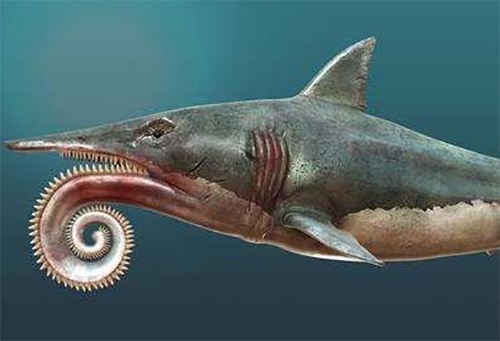

曾经转换食谱而得以在与其他广食性动物竞争中生存下来的大熊猫,现在,只能用偶尔咬人抓鸡发发“熊”威这种无奈的方法告诉我们,它们也曾有过野性的过去,它们的牙齿,仍然还是锋利的。