地质地球所油气资源研究室吴亚生副研究员等人曾对重庆北碚、江西修水等4个剖面的微生物岩进行细致观察,确定微生物岩不只是呈树枝状,还呈斑点状、网状等构造(图1)。他们通过古生物学、沉积学与成岩作用综合研究,确定是某种菌落化石以及成岩作用共同控制了这几种特殊微生物岩构造的形成。在菌落化石密集的地方有许多生物体降解消失之后留下的孔洞,成岩流体在这些孔洞中形成粗的方解石胶结物。粗晶体的方解石吸收更多的光线,因而在露头上呈暗色。化石稀少的地方,形成斑点状构造;化石密集的地方,形成树枝状和网状构造。这一认识2007年曾经发表在《岩石学报》上。

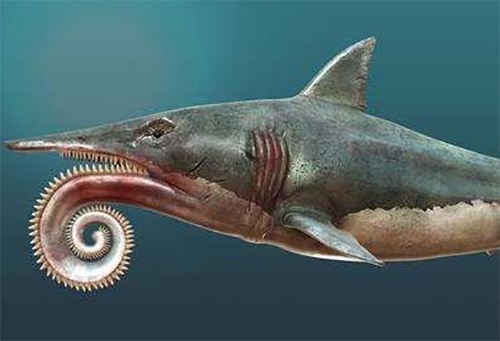

2012-2013年,吴亚生等人对重庆北碚、江西修水等4个剖面的微生物岩开展了重新研究,并且与中科院水生所虞功亮等人以及欧洲现代蓝藻的专家开展合作研究与交流,最终确定此前认为的菌落化石是蓝藻微囊藻留下的模铸化石(图2)。微囊藻(图3)与水体富营养化有关,在现今的江河湖泊中常常爆发形成水华,严重污染水体和环境。他们认为,二叠纪末生物大灭绝之后,地球上植被遭到彻底破坏,沿海地区海水严重富营养化,加之气候异常炎热,引发了微囊藻在沿海表层水的爆发,充满水体表面,形成赤潮。当水体中营养耗尽之后,微囊藻群体沉入水底,被沉积物掩埋。法国人研究发现,现代微囊藻胶鞘可以在沉积物中长达14年不腐烂。由于微囊藻胶鞘具有不易降解的特性,早期胶结作用能够在微囊藻胶鞘腐烂之前发生。微囊藻腐烂之后留下的孔洞被多期的胶结物充填,形成了今天我们所见到的模铸化石。大的现生微囊藻群体往往呈树枝状。所以,微囊藻化石稀少的地方,岩石呈斑点状;微囊藻化石密集的地方,岩石呈网状或者树枝状。

该研究不仅初步揭开了困扰国内外学者长达15年之久的树枝状岩石之谜,而且意外地发现了2亿5千万年前的蓝藻水华事件,这是迄今为止最早有化石记录的海洋蓝藻赤潮事件。该研究成果2014年1月22日在线发表在Nature出版集团下属期刊Scientific Reports上