记住她的,还有乐队,“这能让更多的乐队请我演出”。

很多哭丧人,不唱《哭爹》,即使丧家给上千元小费也不唱,因为《哭爹》是把逝者当爹哭。胡兴莲唱。她说她不在乎这种丢人,“丢人的话,还请我们干什么?”

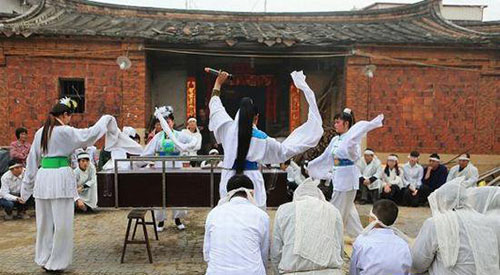

“哭丧是整台演出的一个节目。既然乐队收了钱,不管给不给小费,我们都要认真对待。”胡兴莲觉得,哭丧人应该尊重自己做的事。

做了十多年职业哭丧人,31岁的成都人彭英认为,哭丧是要包含感情在里面。她觉得,一些年轻的入行者,并不尊重这个职业,只是拿了钱完成任务。

彭英15岁就进了板界。初中毕业后家里条件不好,父母送她学了这个。为此她还当过学徒。

现在的哭丧人一般不收徒弟了,收一个徒弟就多了一个竞争对手。哭丧人金国荣说,这不是一份安稳的工作。

她说,为了节约成本,乐队要求哭丧人除了会哭丧,还得会唱歌、演小品等。

彭英也说,哭丧人只有成为多面手,才能赚更多钱,否则养不活自己。

这需要快速的角色转换。哭丧时流泪哀泣,哭完之后,转脸便要调整情绪,进入下一个表演状态,很可能是逗人笑的小品。“从哭到笑,就像川剧的变脸”。

乐队晚上做丧事,白天有时还接喜事。大多数人会尽量不让人知道自己哭丧的身份。

胡兴莲说,因高强度工作转换,哭丧人很容易犯错。比如,在喜事上脱口而出“请新人入灵堂”。说错了话,不但不会收到钱了,还会挨一顿打。

她也犯过类似错误,只是最后硬生生地把悲字改成喜字,“打马虎眼才混过去”。

除了哭丧,胡兴莲也学习乐队的其他项目。后来她能够做歌手、主持人、小品演员,有时甚至能充当鼓手。

她在圈里出名后,有人专门请她哭丧。她说,最远她被请去过山西哭丧,被四辆奔驰车接去。