那就是哪天有要挖她的陵墓的动议了,之前就要热炒起来;哪天真的开挖她的陵墓了,更要热得发烧;到哪天挖完她的陵墓,热度依然难退,依旧不会太平。等猴年马月折腾完了她生前死后那些事,兴许才能消停一点。中国人常说,人死后才能盖棺定论,那说的都是一般的皇帝和文臣武将,放在武则天身上不太管用,对她还必须得开棺解密,方能罢休。而且这还要赶早不赶晚,要下手快,起码要赶在联合国教科文组织把乾陵列入世界文化遗产名录之前。

但不管怎么讲,一个皇帝能另类到生前一生事,死后千古事,另类到他们的陵墓里埋藏着中国的文化秘密,埋藏着中国人的好奇心,埋藏着政府官员的经济发展规划,埋藏着专家学者的历史文化遗产保护底线,恐怕也只有秦陵和乾陵可以比照了。

说实话,不少人对评价秦始皇与武则天的历史功过已经提不起太大的兴趣,那是专家学者们的事情。明眼人都知道,现代人关注的是如何古为今用,为我所用,还要取之不尽,用之不竭,实际得多,也现实得多。急性子的人早就顾不上澄清历史事实,寻找历史规律,叩问文明兴衰了,而是来他个“梦想照进现实”,干他个考古大揭密才爽快。历史事实被研究了多少年了,谁也没说出普适性的结论,总是这样悬着,叫人闹心,挖个真实出来不就完事了么?而且还有视觉,有触觉,有效益,有业绩。

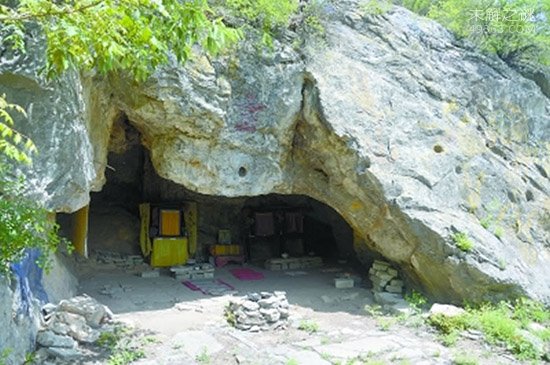

即便是考古人也被“忽悠”得心里痒痒的——哪个不想在自己辛辛苦苦从业的一生里,赶上挖皇家帝陵的机遇,抱个大金娃娃,哪怕过过发掘的瘾也不枉为考古呢?尽管他们知道这是不可能的。别说普通的考古人了,即便大专家也不例外。上世纪60年代陕西方面曾经打算发掘乾陵,时任中国科学院院长的郭沫若听说消息后,特别兴奋,盼望在有生之年能亲眼目睹传说保存在地宫内的《兰亭序》手迹。可周恩来总理却批示道:“我们不能把好事做完,此可以留作后人来完成。”这种善意的劝阻,对乾陵起到的保护作用不可低估。好像郭老在失落之余还写下了“待到幽宫重启日,延期翻案续新篇”的诗句。

该不该惊醒那几位在地下沉睡的帝王?几十年来一直争论不休,动议不绝,提案不断。据上海《东方早报》记载,在2007年西安召开的“纪念武则天入葬乾陵1300周年学术座谈会”上,有专家再次提出发掘乾陵的建议,也有不少专家持反对态度。正如陕西省考古学会会长石兴邦所说,这一争议有代表性地显示了当代语境下,关于文物价值和保护的不同理念。

在搜狐网站上曾有过《当前该不该挖掘武则天墓?》的帖子,正方的命题是:该。若能打开,乾陵将会成为世界上最大、最具观赏性的博物馆。放在那里不挖掘,也要花费人力物力保护,挖掘有利于考古发现,是一大收获,有利于提升国家形象,从实物上丰富中华文明内涵。反方的命题是:不该。对祖先留下的东西要慎重。当前在科学技术条件还有局限的情况下,不挖掘要比挖掘好。考古工作者,首先要做的是如何更好、更完整地保存历史,掌握或者恢复历史的原貌,而不是到处挖人祖坟,掘人坟墓,以满足自己的好奇心。这其中大多数网友是站在反方的。

羡慕陕西,羡慕生妒,嫉妒到想把它最小化,可最小化的结果,还是很大。这就是文物大省的体量,这就是文物大省的厚度,这就是文物大省的气派。仿佛想要挖个谁,都是大动作,都得惊动国人和世人;仿佛讨论挖个谁,都不能局限在省内业内,必须扩大到国内;仿佛哪里有个发现,都不再是地方性的而是国家级的发现。