2007年的考古发掘中,出土的文物除石制品、动物碎骨和用火遗迹外,这次发掘尤其重要的是还出土了近百枚精美的环状装饰品。装饰品以鸵鸟蛋皮、骨片为原料,圆形,其外径一般在8毫米左右,用琢制和磨制结合的方法做成,中间钻小孔,孔径一般在2—3毫米,个别的有4毫米,有的表面还被矿物质颜料染过色。完整、残缺、成品、半成品各种类型都有发现。这些装饰品小巧、规范,为目前在中国发现的旧石器时代同类遗物中制作最为精美者,极大地丰富了水洞沟文化的内涵,为研究当时人类的生产力水平、行为模式和审美能力提供了重要的信息。水洞沟遗址所代表的文化,在阐述区域性石器技术传统的成因、远古文化的发掘和变异,以及晚更新人类在东北亚的迁移、扩散和交流具有重要地位,对3万多年前东西文化的比较研究具有十分重要的意义。

截至目前,水洞沟遗址已先后出土文物超过4万件,其中绝大多数都是石制品。其中有由100多片指甲盖大小、用鸵鸟蛋皮制作的圆形饰物,考古学家推测其距今两三万年,可能是串成的项链饰物,应是中国最古老的饰物之一。

失踪之谜

水洞沟旅游区有三公里长的芦花谷,芦花谷内芦苇摇曳生姿。湖泊面积近30万平方米,其中鸳鸯湖上修有原生态木桥4座,凉亭两处,湖面上、芦苇丛中百鸟翔集。碧绿的湖水、清脆的鸟鸣、唯美的画面,是休闲娱乐的好去处。红山湖内绿波荡漾,游船往来,水岸长城,难得一见,在游船上观赏雄伟的古长城,别有一番情趣。当你还没有从土林景观的童话世界中走出的时候,下船登上码头,又掉入了一个世外桃源内,那就是景区内的沙枣湾。

那么水洞沟人是怎样神秘失踪的,他们为何逃离家园呢?

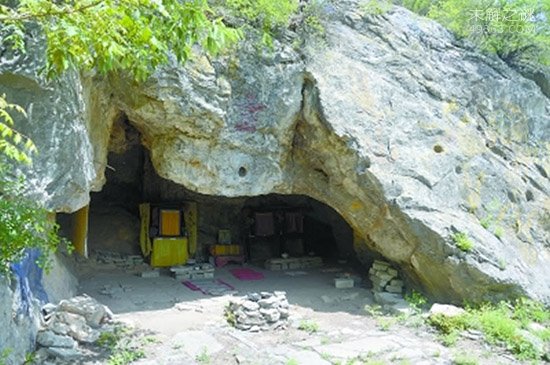

有人这样描述:“灾难在一瞬间突然降临了,连绵的暴雨使湖水骤然上涨,惊慌的水洞沟人来不及拿走工具,就匆匆地离开了住地。后来湖水和河流淤积的泥沙,把这里的一切深深地掩埋下来。又不知过了多少年,洪水所带来的沉积物越来越厚,以至堵塞了整个湖泊。然而,在它上游的一条小河却不愿停息,终年流淌。每当洪水泛滥时,巨大的能量将这淹没的湖泊中刷出一条深沟。这条沟就是我们常说的水洞沟,也叫边沟,我们今天看到的水洞沟遗址,正是在边沟北侧高约8米的断崖上。”

新中国建立以后,我国政府多次组织古人类学家,对水洞沟文化遗址进行研究和考察。1963年我国考古学家斐文中在对水洞沟I号遗址东侧进行大规模的考古发掘中,出土了野驴、犀牛、羚羊、转角羊,野牛、狗、猪和驼鸟等十几种动物化石和1.1万件石器。同时,又发现了新石器时代的石斧、石磨盘等遗物。这次发掘首次以明确的地质包含物证明,水洞沟不是单一时代的文化遗地,下层有旧石器时代的遗物,上层有新石器时代的遗物。

六次大规模发掘

在新中国成立前,我国境内共发现过三处著名的旧石器时代文化遗址,宁夏灵武的水洞沟就是其中之一。据有关资料记载,20世纪20年代,德国传教士肖特在水洞沟东5公里的横山堡一处冲沟的马兰黄土层中发现了一个披毛犀的头骨和一件石英石器。根据这个信息,1923年,法国地质古生物学家桑志华和德日进在水洞沟进行了第一次发掘。这次发掘面积为80多平方米,获得了300多公斤的石器和“混合着碎骨和碳屑的痕迹”,以及13种第四纪哺乳动物化石。1928年,布勒、步日耶、桑志华和德日进共同发表了以水洞沟和萨拉乌苏为主要材料的考古报告《中国的旧石器》。有研究者认为:水洞沟遗址的发现和发掘标志着“中国没有旧石器时代文化”这一论断的终结。