第二,自然环境也具有不断变化的特性,但环境变化也是无方向的,并且随时都可能发生巨大变化。

第三,自然环境变化与生物形态变化是相互独立的。至于生物向着更加适应的方向进化,则只是后人的描述而已——真实情况是,物种的变化是多样的、无方向的,它具有向各个方向变异的可能。那么在它的众多子嗣中,总有一些能适应变化后的环境,而其子嗣的这种形态又在遗传的作用下被保存下来。因此,自然的这种选择是“间接”的(环境本身并不会对物种的变异作出某种规定或者影响),生物的这种适应是“被动”的(生物并不知道环境的变化方向,即使知道,也无法决定后代的形态,无论对于后代的变异或者环境的变化,他们只是被动的接受“任何结果”),无论是对于物种还是环境,其变化都是偶然而被动的。

这些前提预设有的是经过实证检验的,如古人类学家的证据和遗传学的证据,而有的则作为不自觉的前提加以接受。

进化论理论暗含矛盾性

自然选择的一个基本思路是,环境是变化的,物种的形态也是变化的,在两者的变化中,自然变化决定物种变化结果,即物种变化和环境变化之间被赋予某种“必然”的逻辑关系。然而,这两种变化之间的逻辑关系从未得到证明。达尔文既无法证明环境的变化将改变物种形态的变化方向,也无法证明物种是如何向着更加适应环境的方向改变后代的形态。但他却坚信,从一个长远历史过程来看,人类和其他一切物种都向着更加适应环境的方向演化。

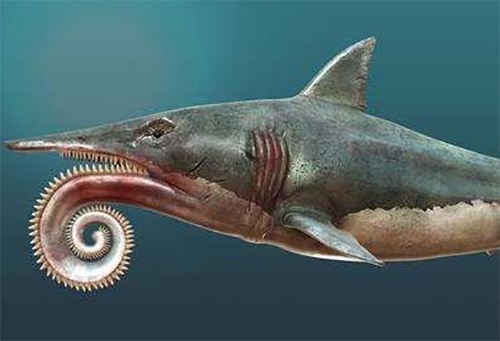

事实上,环境变化与物种形态变化本身就暗含矛盾:物种虽然具有变异的可能,但是这种变异是非常缓慢的,必须经历漫长的时间才能完成具体生物形态的转变,还要经历更长的时间,这种变化才能反映在对环境适应的功能上。在有限的时间内,物种形态变化的幅度非常微小。而自然环境则不同,它的变化方向和幅度都不受任何限制,因此,环境的变化往往是突发的。那么,从长远来看,物种的渐变如何能适应环境的突变?物种的微变如何适应环境的巨变?因此,按照达尔文的理论,如果将世界的演化置于无限的时空中,那么所有的物种最终无法适应环境变化。