二、暗物质的组成和分布

1932年,来自美国加州理工学院的瑞士天文学家弗里茨·兹威基最早提出了有关暗物质的证据,并且认定了暗物质是真实存在的。他在对螺旋星系的旋转速度进行观测时,发现星系旋臂的外侧比预期的旋转速度要快,所以他认为,在星系外侧一定有一个巨大的质能。正是因为这一质能的存在,才让星系外侧的物质能够在强大的离心力作用下仍然没有离开星系。他发现,这些星系团中的星系运动速度是如此之快,如果在星系团外部没有一个力约束着它,那么它的质量需要达到目前通过观测计算出的数值的100倍,才有可能通过自身的引力来束缚住自己。

起初,暗物质仅仅作为一个猜想被提出,但是在接下来的几十年里,科学家们通过数据和事实证明了暗物质的确存在。到了20世纪80年代,虽然人们仍然不了解暗物质的性质,但是已经能够基本认定,宇宙中的暗物质大约占宇宙总能量密度的20%。

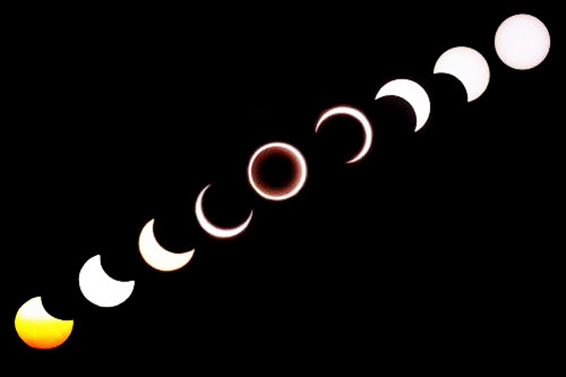

关于暗物质是否存在,科学家们直到1978年才通过测量物质绕着星系的运行速度提出可信的证据。我们在计算太阳的质量时,是通过日地距离以及地球围绕太阳进行公转的速度来测算的。按照这一方法,如果我们知道了一个物体距离星系中心的距离,并且知道它围绕星系运转的速度,就能计算出整个星系的质量。在使用这样的方法进行计算时,得出的星系质量比我们能够观测的星系中所有星体的总质量要大得多。

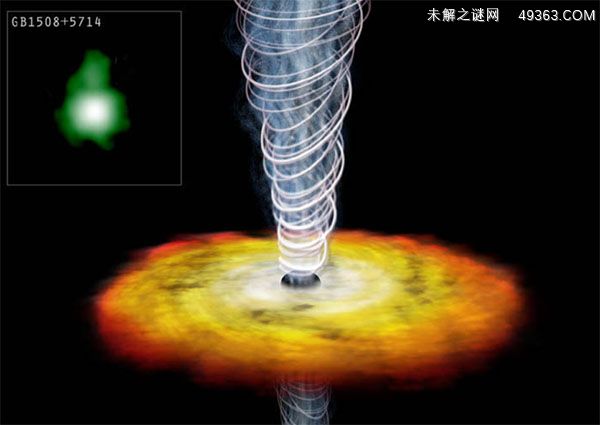

尽管科学家们对暗物质进行了许多观测,但是直到2011年,人们还是无法了解它的全部成分。关于暗物质的早期理论主要认为暗物质就是无法观测到的一般物质,比如生命走到尽头的恒星以及黑洞等。这些星体通常属于大质量致密天体,但是直到现在,人们仍然没有找到足够多的这种天体来解释暗物质造成的影响。

在很长一段时间里,只存在于假说中的基本暗性粒子被认为是最有可能的暗物质粒子。这种粒子的寿命很长,而且具有温度低和无碰撞等特性。由于这种粒子的温度很低,所以在脱耦时属于非相对论粒子,并且能够在引力的作用下迅速结合在一起。它们的寿命与当今宇宙的年龄一样,或者比宇宙的年龄更大。

因为这些粒子是在一个比哈勃视界还要小的范围内开始结合的,因此与整个宇宙的尺度相比,这个范围显得非常小。最先形成的暗物质聚集体或者暗晕与银河系相比要小得多,而且质量也更小。宇宙开始向外膨胀,哈勃视界也随之增大,早期的暗物质聚合体会渐渐合并成更大的规模,这些尺度较大的结构经过互相合并,变得越来越大。这样造成的结果是形成各种形状的暗物质聚合体,具有不同的质量,与观测保持一致。

但是对相对论粒子来说,发生的情况正好相反。比如中微子在引力作用下结合成一团时,因为本身具有过快的速度,因此不能组成我们观测到的结构。从这一点来看,中微子对暗物质密度的形成起到的作用可以忽略不计。对太阳的中微子质量测量得出的结果与这个结论是一致的。

暗物质粒子的无碰撞特性是指暗物质之间或暗物质与普通物质之间存在的相互作用十分微小,甚至可以被忽略。它们单纯靠引力把彼此约束在身边,在整个暗物质晕中做轨道运动,该轨道很宽并且具有很小的偏心率。

英国科学家里斯认为,暗物质有几种可能的存在方式。一种可能是之前提到过的小质量的恒星;一种可能是超大质量恒星在很久之前坍缩形成的相当于太阳质量200万倍的超大黑洞;还有一种可能是一些特殊的粒子,比如我们提到过的中微子、轴子,以及其他一些科学家们认为可能存在的粒子。

粒子物理学家伊利斯认为,星系团和矮星系的暗物质晕中的暗物质最有可能的组成部分是S粒子。这种粒子来自超对称理论,该理论称,所有粒子的基本粒子都存在和它对应的粒子,比如光子对应着光微子。伊利斯认为组成暗物质的粒子可能是光微子、中微子、希格斯微子和引力粒子。同时科学家也认为,这些粒子可能组成了星系团之间的广袤空间中的冷暗物质。暗物质之间也存在引力,星系团中的数十亿颗恒星就是在暗物质的引力作用下形成了各个星系。

到目前为止,人类能够在实验室环境中发现的唯一的暗物质粒子就是中微子,这种粒子的质量几乎为零,而且在全部暗物质中占的比例非常小。科学家们认为,余下的大多数暗物质粒子是由大质量弱相互作用粒子构成的,这些粒子比质子的能量大10~1000倍。当两个暗物质粒子相撞时,就会发生湮灭现象,并释放出γ射线。

当一个星体的生命发展到某个阶段时,温度开始降低,无法向外释放能够被观测到的能量信号,所以不能被人类观测到,这时就表现为暗物质。这些暗物质也被称作重子物质。还有一种暗物质,是由中性稳定粒子构成的,它们具有静止质量。这种粒子形成的星体无法向外释放电磁信号。这种暗物质就被称为非重子物质。

还有人认为低温无碰撞物质是暗物质可能的组成部分。一个原因是,通过模型计算出的这种物质的结构与实际观测的结果是一致的。另一个原因是,大质量弱相互作用粒子能够对这些物质在宇宙中的丰度做出合理的解释。当粒子间具有弱相互作用时,宇宙诞生的最初一瞬间,这些粒子之间会形成热平衡。在这之后,它们彼此碰撞并发生湮灭,平衡被打破了。通过对离子间相互作用的截面来计算,这些物质在宇宙占全部能量密度的20%~30%,这一结果与观测事实是相符的。

还有一个原因是,在低温无碰撞物质的理论中,预测了一些有很大可能组成暗物质的其他粒子。还有一种可能组成暗物质的粒子是中性子。这是一种通过超对称模型得出的粒子。这一理论是超引力和超弦理论的基础,在这个理论中,每个已知的费米子都需要和一个玻色子伴随存在,同时,每一个玻色子也伴随着一个费米子。如果宇宙从诞生之日就保持着超对称的形态,那么这些伴随粒子也将保持相同的质量不变。但是,宇宙在早期发展过程中不再保持超对称,导致伴随粒子的质量发生了改变。

而且绝大多数超对称的伴随粒子十分不稳定,当宇宙的形态发生变化之后就随之衰变。但是,其中质量最小的伴随粒子没有发生衰变。在最基本的理论模型中,这些粒子表现为电中性,并且彼此之间呈弱相互作用。所以这种粒子也有很大的可能是大质量弱相互作用粒子。

如果中性子组成了暗物质,那么当地球穿过太阳系中的暗物质时,位于地表以下的探测器能够搜寻到这种粒子。还有一点需要注意的是,这个探测结果无法证明大质量弱相互作用粒子就是暗物质的主要组成部分,在目前的实验环境中无法确定这些粒子在暗物质中所占的比重是大还是小。