早在战国时期,编户齐民制度的雏形便以设计完成。诸夏原有的各级封建领地,被连绵不断的战火慢慢吞噬。各级贵族也在频繁的叛乱和争斗中失势或绝嗣,他们的封地往往被国君笑纳,成了王室的直辖领。然而,光是靠国君和他的家族无法统辖所有领地。唯一的选择就是授予某个人代理权,使其帮助自己去管理地方。这催生了后来的流官制度。

(编户齐民就是要在有限的土地上扣出更多资源)

可以说,编户齐民与流官制度是一对相辅相成的集权双子星。在数百年的战国历史中,类似的进程被几乎所有人在不断地重复。

以往国民献出劳役和赋税,目的是为了获取强势领主的庇护。当编户齐民开始运作,社会被改造成一个扁平的形状,这种关系便宣告结束。国君和流官们虽然理论上还有对国民的义务,可实际操作上完全靠着个人自觉。仅仅是道德上的约束显然是不够的。任何有意愿的皇帝,都可以让他的流官将国家当作是自己的种植场,民众则是免费的韭菜。上位者对下位者只有掠夺没有责任与义务,皇帝也不需要有底线,只要愿意付出一些“名声”上的代价便可以为所欲为。

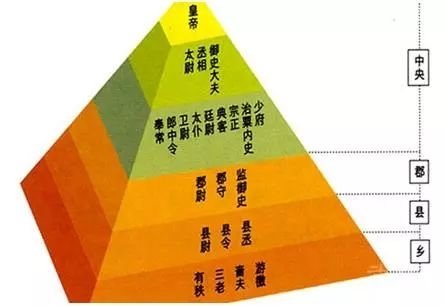

(秦以后的扁平结构)

体现在赈灾事务上就是:民众已经饿得吃树皮,官员依旧在抢夺民众最后一点口粮;部分民众已经沦为盗匪,官老爷依旧在欺上瞒下,隐匿真实情况;整个地区已经准备“揭竿而起,“大人”早就通过之前捞的钱疏通关系调走了,反正死的是人民,损失的是朝廷,于他何干?正是这种心态造成了数不清的人相食。

可它的背后又是必然——一个外地人,只对皇帝负责,怎么可能有以往豪族乡邻那种乡土情怀和义务?