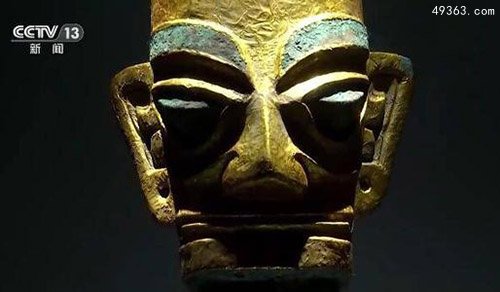

文物堆积异常丰富的3号坑,一件方尊上也隐约饰有羊头,可能是三星堆版的“四羊方尊”;青铜圆尊,高约70多厘米,体量巨大、超过了一、二号祭祀坑出土的同类器;尚未提取出的青铜面具,目测也有三星堆博物馆展出的差不多大、且保存完整。

三星堆遗址祭祀区考古发掘现场负责人、省文物考古研究院三星堆考古研究所所长冉宏林认为,3号坑出土的器物不仅具有非凡的艺术价值,对了解古蜀国时期的祭祀活动、复原当时的祭祀行为也很有意义。

三星堆新国宝:集中发现象牙超100根,还有象牙制品

文物名片

古象牙,是动物硬组织中一种特殊的生物材料,主要由无机矿物碳羟磷灰石和有机纤维蛋白组成质地坚韧,色泽华贵,自古就深受人们喜爱,它常作为特殊的装饰和艺术雕刻材料,在古时还成为地位和财富的象征。

古象牙能为巴蜀乃至中国古地理、古气候、古生 物、古环境以及矿物学、材料学、地质学、地球化学等研究提供极其重要的信息,但与此同时,古象牙保存也是公认的世界难题。

——节选自《中国文物科学研究》

《韩非子·解老》记载:“人希(通“稀”)见生象也,而得死象之骨,案其图以想其生也,故诸人之所以意想者,皆谓之象也。”战国时期北方人很难见到大象,只能看到大象死去的骸骨,想象着它到底有多大,有学者认为,这就是最初的“想象”一词的由来。

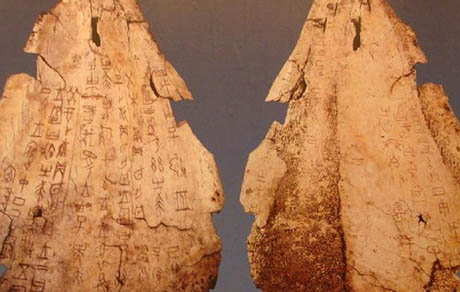

2021年3月15日,韩非子的时代已过去2000多年,由四川省文物考古研究院主持发掘,联合成都文物考古研究院等33家科研单位的考古人员赴三星堆遗址现场,三星堆新一轮考古发掘进入发布会前的最后清理阶段,不少祭祀坑中发现了象牙和象牙制品。考古人员试图最大程度保存它出土时的模样,以窥见它们传递给我们的远古秘语和时空想象,寻找它们沉睡时的梦境。

梦醒:集中发现象牙超100根,还有象牙制品

走进发掘现场的3号坑附近,可透过工作舱玻璃,望见长5.8米,宽2.5米左右的长方形祭祀坑位,祭祀坑四周是深褐色的泥土。目前该坑发掘深度为1.8米,预计深度约2米。在坑内约15平方米的空间里,集中发现了100多根象牙和圆口方体铜尊等,由于保护的需要,它们的外表均用保鲜膜全覆盖,然后在裹上一根根湿毛巾,因此只能看出大致轮廓。

三星堆考古工作站供图

距离3号坑不到5米的地方,是长约3.1米,宽约2.9米的4号坑,四川省文物考古研究院考古人员许丹阳从去年10月起就一直参与这个坑发掘工作,4号坑在今年1月份开始暴露出灰烬层,平均有20厘米厚,随着灰烬层往下发掘,发现了30多根象牙,平均长度在1.2米左右。不过4号坑的象牙整体呈炭灰色,可能被焚烧过,又被包含大量竹木炭屑的灰烬层所覆盖。

总体来看,此次发掘3号坑和4号坑的象牙较为集中,考古人员初步判定是三星堆文化末期距今3000多年前的遗物,至于所属的大象种属,最终结果还将在鉴定后才能完全确定。

“5号坑的象牙雕刻残件多数呈碎片状,保护修复难度较大。”蒋璐蔓是成都文物考古研究院文保所的工作人员,一直参与本次三星堆祭祀区象牙的保护工作。此外在5号坑和8号坑,考古人员还发现了小件象牙制品,有的饰品表面还刻有精美的云雷纹。

“从目前这批象牙整体状况来看,还是离2001年金沙遗址出土的那批象牙存在一定差距,不过集中出现象牙,在全国来说确实比较罕见,在四川比较突出,这可能还是与祭祀习惯有关。” 荆州市文物保护技术研究中心主任吴顺清现场工作完说道。