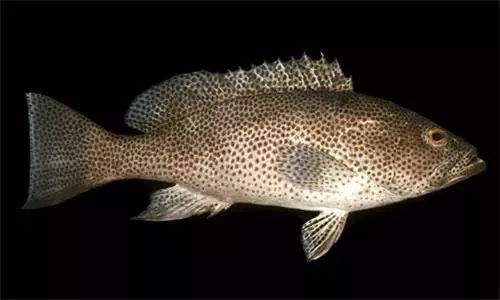

11、苏鼠斑

黑驳石斑鱼又名珊瑚石斑鱼,俗称苏鼠斑、黑虎麻,分布于西太平洋区,包括印尼、菲律宾、南中国海、台湾、所罗门、马里安那群岛及澳洲。台湾南部产量较多。

头部及体侧褐色至灰绿色,头部、体侧及各鳍散布着小于瞳孔的黑斑,背鳍基部后半部具三个黑斑,第一个斑最大且明显,其尾鳍呈圆形状。

苏鼠斑适合煮汤,其肉质上佳,汤品十分鲜美。

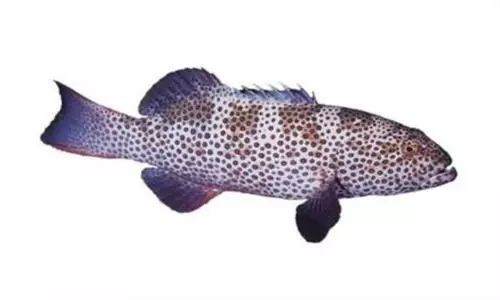

12、芝麻斑

密点石斑又名布氏石斑,俗称芝麻斑,在潮汕又简称为麻斑,因全身布满像芝麻粒般微赤的圆点而得名,常年生活在海岸边岸礁区里。

芝麻斑身体呈深棕色,鱼体呈纺缍形,胸鳍上有小黑点,尾鳍的边缘有鲜明的白边。

芝麻斑肉色雪白,肉质嫩滑鲜美。由于其肉质偏嫩,容易散碎,在潮菜中常用作生炊。现潮汕酒楼常见的芝麻斑多为每条1-1.5公斤,偶尔也有2公斤以上。

13、红瓜子斑

红九棘鲈又称宋氏九刺鮨,俗称红瓜子斑、网纹鲙、红舵,因全身布满有褐红色或深棕色小点而得名,呈橙红色至黄褐色。红瓜子斑主要分布在中国南海诸岛、海南岛、澎湖列岛;在印度洋非洲东岸至太平洋中部,北达日本,南至澳大利亚亦有分布。

红瓜子斑是一种高档食用海水鱼,其鱼肉雪白,肉厚且爽滑,鱼味浓郁,不过3斤以上容易有沙皮。

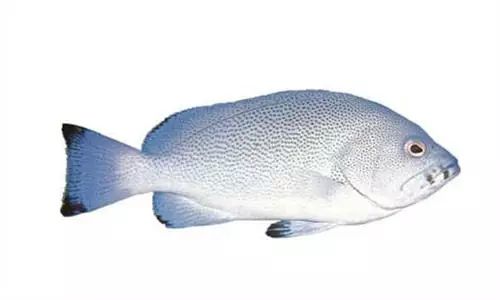

14、蓝瓜子斑

蓝瓜子斑属于少见品种,原产于东南亚,出海捕捞一船一般只能捕获1-2条,很难能够品尝它的味道,十分珍贵。

蓝瓜子斑体型较大,一条大约有7斤左右,体型与红瓜子斑接近,体色呈浅蓝至青蓝色,全身布满圆形至不规则的黑色斑点,最显著的特征就是其背鳍、尾鳍的末端均为黑色。

蓝瓜子斑的鱼皮较厚,油润弹滑,肉质比较细嫩,而头部和鱼腩则可以清蒸,鱼肉滑炒,鱼骨煮汤,一鱼多吃。

另外除了红蓝瓜子斑外还有一种更为罕见的白色品种,称为白瓜子斑。因为实属罕见,红厨网在此略去不表。

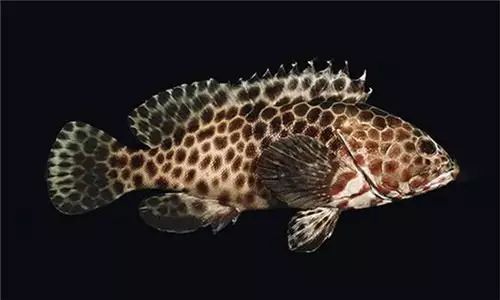

15、花石斑

蜂巢石斑俗称花石斑、蜂巢格仔、六角格仔、蝴蝶斑、牛屎斑,分布于热带印度洋和太平洋浅水海域,在我国见于南海。

蜂巢石斑鱼体呈浅褐色,密被深褐色蜂巢状斑点,腹部斑点间隙较背部为宽,体长7-14厘米,各鳍均具与体色斑点一致的斑点。

蜂巢石斑鱼为暖水性小型石斑鱼类,是珊瑚礁盘内最常见的鱼类,肉质十分鲜美。

16、鲑点石斑

鲑点石斑体型较长,体长约12-23厘米,呈椭圆形,侧扁,头长大于体高,口稍大,主要分布于印度洋和太平洋的热带、亚热带海域。

鲑点石斑鱼体色呈褐色,全身布满红褐色斑点,是驰名世界的海鲜珍品之一。

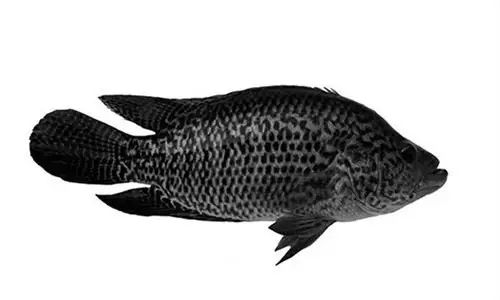

17、黑石斑

美洲黑石斑鱼又名条纹锯、黑锯、条纹锯鮨,统称黑石斑,原产于分布于美国大西洋和墨西哥湾沿岸。

美洲黑石斑鱼体表旱深褐色或蓝黑色,鱼体侧扁而粗壮,椭圆形,口大,体被细鳞,带淡白或白斑,十分绚丽多彩,故还有翡翠斑、天星斑等称呼。其肉质丰腴、口感鲜软清爽、富含营养、骨刺少、骨肉容易分离,方便加工处理。

黑石斑是一种名贵的海水养殖鱼类,具有生长快、抗逆能力强、出肉率高、营养价值高等诸多优良品质,商品鱼在国内市场上销售价格为180-200元/公斤,据记载最大个体长2m,重176kg。

18、宝石石斑

宝石石斑俗称流氓格仔、糯米格仔、白尾鲙,因全身不满宝石状的斑点而得名。宝石石斑主要产于印度洋至西太平洋海域,国内则主要分布南海、南海诸岛、广东沿海、台湾,尤于澎湖及南部海域最多。

宝石石斑体长,呈椭圆形,最大体长可达47厘米,通常体长为35厘米。其头部、体侧及各鳍的色泽较浅,全身散布着褐色、黄褐色或黄色的斑点,最大斑点有瞳孔般大小。

19、花鹦斑

花点石斑,又名花鹦斑、花英斑,因身上布满褐色斑点而得名。花鹦斑主要分布于印度、印度尼西亚、菲律宾、日本以及中国南海、台湾恒春等海域。

花鹦斑的头大而尖,身体呈卵圆形,头部大尾部小。其头部、侧身及各鳍均呈浅褐色,布满深褐色斑点,肉质嫩滑,十分鲜美。

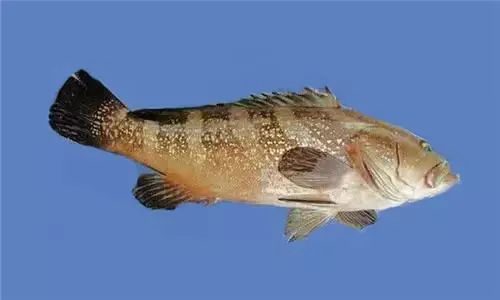

20、褐石斑

褐石斑是一种具有经济效益的食用鱼,可人工养殖,野生品种主要分布于西北太平洋区,包括韩国、日本、中国、香港及台湾等沿岸。

褐石斑由于其体型外观与油斑非常相似,十分容易混淆,因此又被称作假油斑。褐石斑和油斑都有5条暗棕色的斑带,前部的横带同样延伸到头部。分辨方法是观察两种鱼体侧的特征:油斑体侧分布的是云状白色斑带,褐石斑则是布满细小白色斑点。

褐石斑和假油斑的市场价格相差甚远,常有不法商人用褐石斑冒充油斑出售。